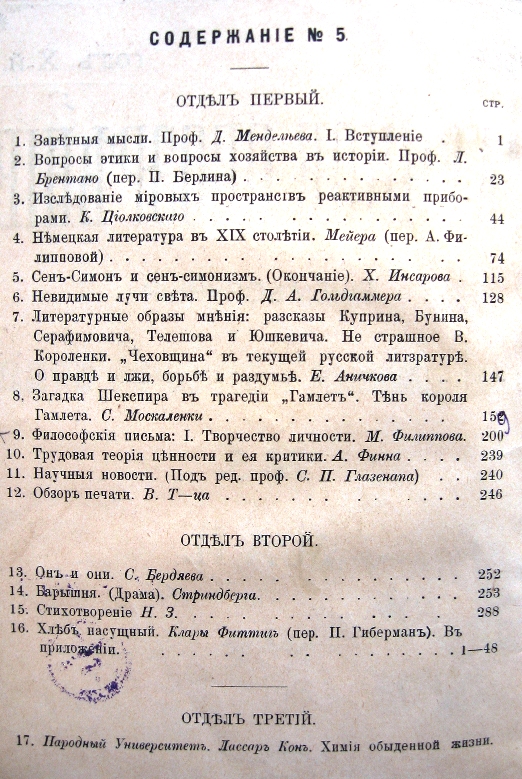

Философские письма

(Посвящаются графине М. А. Т.)

ПИСЬМО ПЕРВОЕ.

Вы предлагаете мне изложить в популярной форме мои мысли по волнующим Вас философским вопросам. Вполне разделяю Ваше мнение, что философия должна не чуждаться жизни и идти ей на встречу, но вместе с тем не скрываю от себя трудности философской популяризации. Я сам ничего так не боюсь в философии, как всяческого тумана и прежде всего забочусь о полной ясности. Но удастся ли мне этого достигнуть, об этом не мне, конечно, судить.

Для того, чтобы с самого начала установить ту основную точку зрения, из которой я исхожу в этих письмах, теперь же укажу, что центральным пунктом развиваемого далее миросозерцания является идея творческой личности. В личном творчестве я усматриваю основу для оценки всего, что дорого людям в умственном и нравственном отношении, как и всего того, что возбуждает их ужас и ненависть, словом всего, что можно обозначить общим именем духовных ценностей, как положительных, так и отрицательных. А ведь это именно то, что, вообще, всего более интересует человека, живущего сознательною жизнью. Идет ли речь о великих научных открытиях, крупных технических изобретениях или о моральном творчестве, о религиозных учениях, или о подвигах героизма и самоотвержения, или, наконец о деяниях Торквемады или Лойолы, но во всем этом нас интересует, именно, оригинальность, самодеятельность, независимость человеческой личности, в противоположность заимствованию, подражанию, стадности, пассивности, рутине. Вопрос о творческом личном начале есть, таким образом, один из основных, если только не самый главный вопрос, как теоретической, так и моральной (или как ее еще называют, практической) философии.

Быть может, идея творческой личности покажется Вам слишком узкой, слишком ничтожной для того, чтобы послужить основой философского учения. Вы настолько начитаны в области философии, что Вам, конечно, известны различный точки зрения, существенно отличающиеся от моей. Развитые метафизические системы ставят в основу философии учение об абсолютном существе, которому придают название Единого, Сущего, Верховного Блага и многие другие. Для философов, задающихся подобными целями, идея человеческой личности представляется чересчур ограниченной, если только не придать самой личности значение абсолютного духа. Но я отлично сознаю, что показать все значение идеи творческой личности можно не иначе, как изложив учение о ней. Поэтому я и не прошу Вас поверить мне с первого слова: я указываю на понятие творческой личности лишь с той целью, чтобы нам с Вами сразу ориентироваться в наших предстоящих беседах, на моей обязанности лежит доказать, что другие точки зрения. даже те, которые на первый взгляд кажутся гораздо более широкими, чем моя, на самом деле объемлются идеей человеческой личности. Говоря о личности и о личном творчестве, я подразумеваю под этим то, что известно всем и каждому из обыденной жизни и под личностями я подразумеваю не какие-либо метафизические существа, а попросту живых людей, действующих в тех или иных общественных условиях, мыслящих, чувствующих и вступающих между собою в различные отношения. Прошу Вас, в особенности, не думать, что под выражением личность здесь подразумевается что-либо сверхчувственное, загадочное или мистическое. Но я не смотрю на личность также как на „пассивный продукт" среды. Для меня личность есть, правда, „продукт" общественной жизни человека, но не в том смысле, чтобы человек был механическим результатом общественной эволюции. Наоборот, мы увидим, что человек в значительной мере сам создает свою личность, и что в этой личности действительно духовной ценностью обладает только то, что выработано им самим. Эта выработка своей личности, своего ума, чувства воли и характера и является главной творческой деятельностью всякого человека, все прочие виды творчества являются производными от этого основного вида.

Какое значение имеет творческий труд человека над самим собою, в этом я постараюсь на первый раз убедить Вас при помощи примера, заимствованного из истории внешней культуры, а именно из истории развития человеческой техники.

- Информация о материале

- Просмотров: 1325

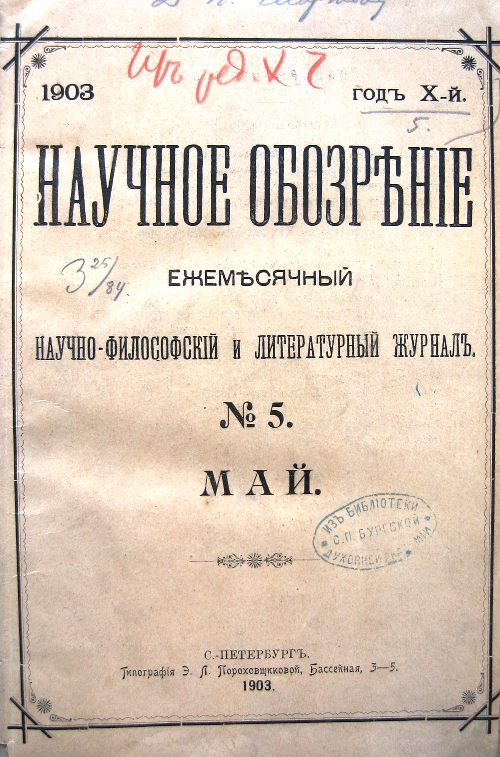

Подробнее: Творчество личности, - последняя работа М.М.Филиппова