М.М.Филиппов

«Философия Действительности»

СПб.1895-97

Том 1

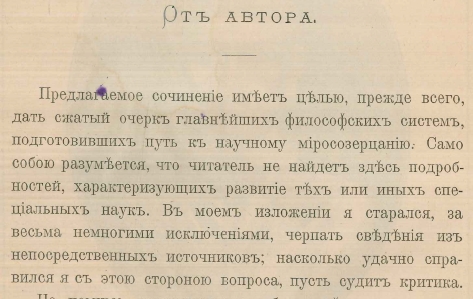

От АВТОРА.

Предлагаемое сочинение имеет целью, прежде всего, дать сжатый очерк главнейших философских систем, подготовивших путь к научному миросозерцанию. Само собою разумеется, что читатель не найдет здесь подробностей, характеризующих развитие тех или иных специальных наук. В моем изложении я старался, за весьма немногими исключениями, черпать сведения из непосредственных источников; насколько удачно справился я с этою стороною вопроса, пусть судит критика.

Но помимо исторического обзора тех или иных систем, я имел в виду и другую задачу, а именно критический анализ тех или иных попыток создать целостное научно-философское миросозерцание. История сама по себе едва ли представляет интерес, если из нее не извлекаются выводы, имеющие значение для настоящего и будущего; важнейшим же результатом моего труда я считаю тот вывод, что все вообще философские системы, пытающиеся отделить себя от науки, окончательно отжили свой век. Как бы ни были велики их заслуги в прошедшем, для настоящего времени метафизические* учения являются лишь тормозом, задерживающим развитие мысли, и поэтому должны быть признаны орудием регресса.

С.-Петербург, 20 Октября 1895 г.

_______________

* Во избежание всяких недоразумений, поясняю, что под словом метафизический я подразумеваю: стоящий выше опыта (сверхопытный), т. е. тоже, что Кант именует термином трансцендентный (в отличие от трансцендентального, обозначающего у Канта предшествующее опыту, т. е. априорное). Что касается спора между априоризмом и эмпиризмом, он будет разобран в III части этой книги.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Возможна ли в наше время философия? Вот вопрос, невольно представляющийся в самом начале исследования, имеющего притязание на философский характер. Не пришла ли пора сдать в архив не только обветшалые метафизические системы, но и самое понятие о каком-то особом философском методе, отличающемся от методов науки? Быть может, если отбросить те обобщения, которые заимствуются философией из области тех или иных специальных наук, то на ее долю не останется ровно ничего, кроме громких, но бессодержательных фраз.

Подобные вопросы часто и настойчиво предлагаются в наше время, и такое скептическое отношение к философским умозрениям, противополагающим себя науке, имеет серьезные основания. Стоит вспомнить о ряде новейших попыток возродить метафизику, чтобы понять, что такого рода философствование не может не встретить решительного отпора со стороны людей, проникнутых духом современной науки. Видя, что люди, несомненно ученые и добросовестные, тратят время на созидание систем, возвращающих нас не только к монадам Лейбница, но порою и к нелепым схоластическим построениям, видя это, последователи опытного знания невольно начинают относиться подозрительно ко всякой философии и приходят к мысли, что наука окончательно вытесняет философские умозрения, сделав их, по малой мере, излишними.

Взгляд на судьбу недавно славившихся философских систем, по видимому, еще более подтверждает такие заключения. Стоит вспомнить о том огромном влиянии, которым пользовалась философия Гегеля, и сопоставить ее прежнюю славу с полнейшим равнодушием или даже забвением, испытываемым ею в наше время. Учение Гегеля не было сокрушено и опровергнуто позднейшими философскими теориями: оно просто было устранено победоносным шествием научной мысли. Конечно, существует мнение, до сих пор поддерживаемое запоздалыми почитателями Гегеля, что его система не осталась без влияния даже на развитие естественных наук. Утверждают даже, будто Гегель должен быть назван в числе прямых предшественников Дарвина, и на первый взгляд такое мнение может показаться очень правдоподобным.

Кому не известно, что дарвинизм представляет собою одно из выражений эволюционного учения; кто не знает и того, что основным принципом философии Гегеля является чрезвычайно резко подчеркнутая идея развития. И, тем не менее, утверждать, что Гегель предварил Дарвина, можно только при полном незнакомстве с натурфилософской частью учения Гегеля. Действительно, такое утверждение не только не может быть подкреплено даже сомнительными доводами, но оказывается прямо противоположным истине. Может показаться странным, но это несомненный факт, что Гегель был самым решительным противником биологического учения о развитии. Факт этот, конечно, объясняется тем, что диалектическое развитие идеи, составляющее сущность учения Гегеля, дает последовательные формы путем внезапного превращения: из данной формы является ее прямая противоположность без всяких промежуточных звеньев, и лишь затем наступает синтез противоположностей. Но такой процесс не имеет ничего общего с органическим развитием. Да и вообще, несмотря на необычайное искусство, с которым Гегель втискивал то или иное реальное содержание в свои диалектические схемы, в большинстве случаев это удавалось лишь путем натяжек и извращения действительности; а где это не удавалось вовсе, там оставалось только одно - полностью отрицать факты, или отвергать возможность объяснения. Отказаться от объяснения - значит признать бессилие системы; поэтому всего проще и удобнее не считаться с научно установленными фактами; этот последний путь и был избран Гегелем в его натурфилософских умозрениях. Немногих примеров достаточно для того, чтобы показать, что в применении к естествознанию диалектический метод Гегеля не дал ничего, кроме неудачных поэтических образов и еще более неудачных, порою крайне грубых попыток заменить научные факты выводами, необходимыми лишь для того, чтобы спасти систему.

Примером поэтических сравнений может служить, например, утверждение, что "луна есть безводный кристалл, стремящийся дополнить себя в наших морях п утолить свою жажду"; а между тем, Гегель серьезно говорит об этой жажде, испытываемой луною, как о физической причине прилива и отлива. К разряду полупоэтических, полуфилософских фраз относится утверждение, что "море есть высшая жизненность, нежели воздух", что "оно есть субъект горечи, нейтральности и растворения, жизненный процесс, всегда готовый одним скачком прорваться в жизнь, но всякий раз снова упадающий обратно в воду". В подобных случаях, можно по крайней мере сказать, что эта неудачная поэзия, напоминающая древние мифы, имеет, вероятно, скрытое значение, доступное только посвященным. Совсем в другом роде некоторые вполне удобопонятные, очень резкие и определенные утверждения Гегеля, не допускающая никакого истолкования, кроме того, которое непосредственно вытекает из смысла его слов. Было бы опрометчиво упрекнуть Гегеля в невежестве и приписать многие из его положений, именно те, которые явно противоречат научным данным, просто недостаточному знакомству с естествознанием. Бесспорно, Гегель не знал многих подробностей, часто важных для науки и кажущихся пустячными гордому философу; но это еще не так существенно, как полное разногласие с методом и духом научного знания. Из слов Гегеля очень часто прямо следует, что он, зная известные факты, сознательно отворачивался от истины, в угоду своей теории. Так например, Гегель считал происхождение органических существ из семян н яиц вполне согласным с диалектическим развитием; но единственно при том условии, чтобы эти, происшедшие из яиц или семян, существа обладали резко выраженною индивидуальностью. В тех же случаях, когда индивидуальность еще не достигла законченного развития, происхождение организма из яйца оказывалось, по мнению Гегеля, неудобным для его системы. Чтобы избегнуть возникающих при этом трудностей, Гегель избрал решительное средство: он объявил, что противоречащие его диалектике, много раз подтвержденные факты - не более, как праздные гипотезы, и что в действительности все должно происходить именно так, как того требует диалектика. Невозможно, говорит Гегель, чтобы низко организованные существа, как например, глисты, происходили из яиц. По его словам: "Это несправедливая гипотеза, будто ленточные глисты происходят в человеке от поглощения им яиц таких животных". Можно, правда, заметить, что учение о развитии животных из яйца тогда только началось и что даже среди естествоиспытателей было не мало людей, веривших в самопроизвольное зарождение - если, не червей, то по крайней мере простейших животных. Но превосходство философского умозрения, конечно, должно обнаруживаться никак не в том, чтобы философ во всех научных вопросах был сторонником наиболее отсталых взглядов и не умел выбирать между теми и иными научными объяснениями. Еще хуже, если он предлагает свои собственные, совсем не научные измышления. Отвергнув наблюдения естествоиспытателей, Гегель "объяснил" происхождение внутренностных паразитов при помощи диалектического метода, а именно следующим образом: "Внутренностные черви - это слабость организма, в котором одна часть отделяется в свою особую жизненность. Это изолирование может зайти так далеко, что в кишках произойдут животные".

Сомнительно, чтобы такого рода распадение части человеческого организма и превращение ее в червей было одобрено хотя одним новейшим ученым, даже из тех, которые, без особо убедительных доказательств, допускают аналогичный процесс (так наз. биолиз) для тканей и клеток высших организмов, будто бы способных, путем распадения, произвести микробов.

При таком, отношении гегелевской диалектики к фактам естествознания, становится понятным, почему она не только не признала своего отдаленного родства с биологическим учением о развитии, но, наоборот, отнеслась к этому учению крайне враждебно. Относящиеся к рассматриваемому вопросу заявления самого Гегеля не допускают ни малейшего сомнения. Никто не может определеннее выразить резкую противоположность, существующую между диалектическим и органическим развитием, чем это было сделано самим Гегелем в следующих строках: "Природа должна быть рассматриваема, как система ступеней, из которых одна вытекает неизбежно из другой. Но не так, чтобы одна ступень производилась из другой естественным образом. Превращение свойственно лишь понятию, как таковому, так как лишь его изменение есть развитие. Такие туманные, в основе чувственные представления, как происхождение более развитых животных организаций из низших, должны быть чужды мыслящему уму. Вполне праздно представлять себе различные роды существ, как развивающиеся постепенно, с течением времени. Различие времени не представляет никакого интереса для мысли. Человек не развился из животного, а животное не развилось из растения. Каждый сразу стал тем, что он есть. Итак, если земля и была в таком состоянии, когда на ней не было ничего живого, то во всяком случае, как только взор жизненного (des Lebendigen) вперился в материю, тотчас возникла определенная совершенная форма, как вооруженная Минерва, вышедшая из головы Юпитера".

Трудно выразить в более резкой форме учение об отдельных и внезапных актах творчества, - хотя бы творческим началом при этом считалась некоторая безличная жизненная сила. Но именно все такие учения и были устранены новейшим эволюционизмом, который, очевидно, не может считать Гегеля своим предшественником, но должен поместить его в ряды наиболее ослепленных противников.

Здесь не место излагать физические и астрономические теории Гегеля; достаточно заметить, что они так же слабы и фантастичны, как и его умозрения в области биологии, хотя проникнуты тою же или даже еще большею долею самоуверенности.

Можно, пожалуй, возразить, что бесцеремонное отношение идеалистической философии к естествознанию (в широком смысле слова) обусловливалось в данном случае особым направлением учения Гегеля или даже индивидуальными особенностями ума, характера и темперамента этого философа. Чтобы убедиться в противном, достаточно рассмотреть хотя бы взгляды его антипода - Шопенгауэра, философа, который был настолько враждебен Гегелю, что даже впадал в крайности, применяя к этому, во всяком случае крупному мыслителю, выражения, которые принято называть не парламентскими. При первом ознакомлении с философией Шопенгауэра, может показаться, что его метод существенно отличается от гегелевского и что Шопенгауэр отводит широкое место опытной науке вообще и естествознанию в особенности. Но более близкое рассмотрение показывает, что для Шопенгауэра факты естествознания важны лишь до тех пор, пока они укладываются в заранее намеченные рамки; как только это не удается, Шопенгауэр заявляет, что наука не подвинулась ни на шаг вперед в течение пятидесяти лет и что правы были те профессора, которых он слушал на студенческой скамье. Так например, по мнению Шопенгауэра, воля, представляющая, как известно, основное начало всей его философской системы, объективируется "наиболее непосредственно в крови", по этой причине, кровообращение, по мнению Шопенгауэра, вовсе не зависит от сокращении сердца, а представляет "самостоятельное и первичное" движение. Решительным доводом в пользу того, что для объективирования воли служит именно кровь, Шопенгауэр считает показания "одной в высшей степени ясновидящей сомнамбулы". Вера в самопроизвольное зарождение принимает у Шопенгауэра гораздо более наивный характер, чем у Гегеля. Если Гегель утверждал, что часть человеческих внутренностей, распадаясь, дает ленточных глист, то, по крайней мере, он при этом не ссылался на грубый опыт, вроде того, каким пользуются естествоиспытатели, а тем более люди неученые, и полагался исключительно на всемогущество диалектического метода, способного заменить даже микроскоп. Но Шопенгауэр, как известно, отводивший в своей системе широкое место наглядности, смело прибегал к помощи такого несовершенного орудия, каков глаз. Он прямо заявил, что видел "простым глазом" самопроизвольное зарождение грибов; после этого не удивительно, что Шопенгауэр допустил по аналогии и "самопроизвольное зарождение форелей почти во всех горных ключевых водах".

Имен Гегеля и Шопенгауэра, после приведенных примеров, кажется вполне достаточно, чтобы выяснить совершенную непримиримость между наукой и наиболее прославленными идеалистическими системами нашего столетия. Не удивительно, что пренебрежительное отношение философов к науке привело многих научных деятелей, в свою очередь, к не менее открытому пренебрежению всякими философскими исследованиями. Является, однако, вопрос: было ли крушение тех или иных философских систем последствием лишь известного ложного направления, или же оно служит решительным подтверждением бесполезности всякого, вообще, философствования?

Отказавшись от мысли, что философия господствует над всеми науками, необходимо узнать: представляет ли она, по крайней мере, особого рода науку, требующую особых методов исследования?

Против признания философии специальной наукой, несомненно, могут быть приведены некоторые доводы. Если философия-наука, в том же смысле слова, как например астрономия или физика, то прежде всего необходимо определить предмет ее исследований. Никто не сомневается в том, что предметом геометрии являются протяженные величины; предметом астрономии— небесные тела. Но нет двух философов, которые были бы совершенно одинакового мнения о том, что следует считать предметом философии.

Древние постоянно соединяли и смешивали понятия о философии и о науке: для них философия была наукой в самом обширном смысле слова. Ньютон, Гоббс и другие английские мыслители, в свою очередь, не видели существенной разницы между философией и естествознанием. В Англии до сих пор учебники физики называются курсами натуральной философии, и немецкие метафизики

с иронией указывали на то, что даже барометры в Англии называются философскими приборами. Немецкие абсолютные идеалисты, хотя и включали натурфилософию в число философских наук, но только потому, что строили природу из глубины собственного духа. На самом деле они прямо противополагали философию - науке и в особенности естествознанию. Наконец, новейшая немецкая научная философия, ведущая свое происхождение от Канта, признала философию не более, как исследованием нашей познавательной способности и только в этом смысле готова придать ей самостоятельное значение. Таким образом, область философии, захватывавшая у древних все науки, исключая разве математику, смешивавшаяся у английских эмпириков с областью естествознания, враждовавшая у немецких идеалистов со всяким опытным знанием, мало по малу сузилась до исследования пределов познания.

Вполне признавая заслуги этого направления, отожествившего философию с теорией познания (гносеологией), можно однако выразить некоторые сомнения на счет того, действительно ли этой, несомненно важною задачей вполне исчерпывается весь предмет хотя бы одной теоретической философии? Не более ли соответствует всей истории философии (а она не есть лишь история заблуждений) то определение, которое требует от философов ни более, ни менее, как выработки целостного миросозерцания, сознательного и разумного отношения ко всем явлениям окружающого мира, причем ее первой задачей окажется объединение важнейших результатов научного знания. К этой цели стремилась положительная философия Огюста Конта, но в учении Конта был коренной недостаток - излишний догматизм, выразившийся в самом названии его главного труда: его учение есть курс положительной философии, т. е. догма, в которой не уделено места критике, и где даже самые границы познавательной деятельности не исследуются, а провозглашаются без права проверки. Но все-таки за Контом остается заслуга наиболее решительного сближения между философией и наукой.

Против определения философии, как системы научного миросозерцания, возражали многие представители немецкой научной философии. Наиболее удачную группировку их доводов мы находим у Риля. Посмотрим, насколько убедительны эти возражения.

По мнению Риля, установка научного миросозерцания не может считаться задачей философии, по той причине, что нельзя воспретить специальным наукам самостоятельно достигать наивысших обобщений, к которым они способны. Именно потому, что цель научного миросозерцания и есть цель науки, как целого, установка такого миросозерцания не может быть задачею какой либо особой науки. Простое соединение общих результатов научного исследования приводит, по мнению Риля, или к энциклопедической системе, беспрестанно изменяющейся, по мере развития научных знаний, или же к абстрактной и поэтому чисто схематической формуле. Резко восставая против всеобъемлющих философских формул, вроде той, которая дана Спенсером, Рил полагает, что успехи науки будут тем значительнее и вернее, чем менее научное знание будет связано какою бы то ни было системою.

Кое-что в этом возражении имеет несомненно большую силу. Если под установкой миросозерцания подразумевать создание догматической системы, заранее обреченной на неподвижность, то Рил, конечно, безусловно прав.

Всякая непогрешимая система необходимо окажется ошибочною, и если не сознает своих ошибок, то явится лишь помехою для развития науки. Работа философии должна быть существенно критическою, и система, ею построенная, должна иметь характер не собрания догматов, а сопоставления выводов, соответствующих современному состоянию знаний. Из этого, однако, вовсе не следует, чтобы наука, рассматриваемая, как целое, могла сама собою выполнить задачи философии, нуждаясь, в виде дополнения, лишь в теории познания. Дело в том, что рассматривать науку, как целое, только и возможно под условием действительного соединения разрозненных специальных наук в одно органически построенное целое, а такое соединение и составляет, по всей вероятности, основную и главную задачу теоретической философии. Можно сколько угодно повторять, что в сущности наука - одна, что все науки, и без помощи философии, представляют органическое целое, но эти утверждения будут не более, как бессодержательными фразами, до тех пор, пока мы не превратим отвлеченное единство науки в действительную связь между науками. А для достижения такой связи необходимо особое научное исследование, не вмещающееся в рамки специальных наук. Едва ли основательно отвергать необходимость в таком объединении научных знаний и в установлении между ними более тесной связи, чем та, которая обнаруживается при случайных вторжениях одной науки в область другой. По замечанию Гельмгольца, "чем более мы вынуждены суживать поле нашей деятельности, тем чувствительнее становится умственная потребность, побуждающая не утрачивать связи с целым". Неизбежная специализация науки требует установления все более и более тесных соотношений между различными отраслями знаний; но достичь этой цели помощью одного развития специальных наук нельзя, так как это развитие ведет, наоборот, все к дальнейшему расчленению. Специальные отрасли знании не могут уделить достаточной доли внимания наиболее общим и основным положениям, даже в своей собственной области; они спешат перейти к дальнейшим выводам и подробностям, порою забывая о том, что самый фундамент недостаточно прочен. Еще менее заботятся специальные науки о том, чтобы согласовать свои гипотезы и основные положения с основными началами других наук.

Могут на это возразить, что исследование основных научных понятий, согласование их между собою и указание противоречий, рано или поздно требующих устранения, - другими словами, весь труд установления связного и целостного научного миросозерцания, - все-таки является делом не философии, а науки, так как подобное исследование только в том случае и может, дать какие либо ценные результаты, если оно ведется при посредстве чисто научных методов. Если идет речь, например, о согласовании противоречивых результатов, доставляемых с одной стороны - астрономией, с другой - палеонтологией, относительно продолжительности геологических эпох, то философ не может сказать ничего, до тех пор, пока не заимствует доводов из специальных наук. Могут, поэтому, сказать, что задача согласования научных результатов напрасно присваивается философами.

Такое возражение, однако, основано или на бессознательной замене понятия о научной философии понятием о метафизике, или на предвзятом мнении, что философия непременно должна противополагать себя науке в смысле различия метода, тогда как на самом деле единственное существующее между ними противоположение зависит от различия объекта исследования, метод же в обеих областях должен быть только научным. Если признать задачей философии установление связи и соотношения между специальными науками, то ее объектом будут совместные, приведенные к органическому единству, результаты всех специальных наук, и философия явится настоящим выражением науки, как целого.

Вместе с этим падает возражение, что наиболее общие и ценные научные положения были установлены не философией, а наукой; так как его можно устранить, заметив, что все основатели великих научных теорий были в то яге время и крупными философами, а не только учеными специалистами. Слава Дарвина основана на его "Происхождении видов" - глубоко философском произведении, а не на превосходной специальной монографии об усоногих ракообразных, относящейся к чисто научной области. Декарт и Лейбниц с одинаковым основанием признаются и учеными, и философами. Права Галилея, Ньютона, Гельмгольца на место в истории философии так же неоспоримы, как и права Гегеля и Шопенгауэра, с тем различием, что научно-философские принципы оказались далеко прочнее метафизических систем.

Признавая основной задачей философии установление связи и соподчинения (координации) между специальными науками, не трудно выяснить положение, занимаемое в ряду философских наук так называемой теорией познания (гносеологией). Критически сопоставив результаты всех специальных наук, философия не может на этом остановиться. Научное исследование возникло из грубого ненаучного знания; поэтому задачей философии является критическое исследование всякого рода знаний, указание их отношения к науке, исследование различия между обыденным и методическим мышлением и, наконец, определение границ всякой познавательной деятельности: это исследование и составляет предмет теории познания, которая, в свою очередь, должна иметь существенно критический характер, т. е., указывая на достижимое, в то же время должна освобождать наш ум от призрачных знаний и систем, от грубых и утонченных иллюзий. Таким образом оказывается, что, несмотря на важные ограничения, испытанные философским мышлением после того, как оно навсегда отвергло метафизические абсолюты, философия не только не утратила прав на существование, но вновь чрезвычайно расширила свою область, тесно сблизив, но не сливая ее, с областью научного знания. Мало того, философия должна вновь заслужить название "общей науки" - не в смысле горделивой системы, освобождающей себя от выводов специальных наук и навязывающей им свои пустые умозрения, но как особая, равноправная с положительными науками, область мысли, занимающаяся лишь более общими и более отвлеченными исследованиями. Если при этом, в конце концов, окажется, что философия пользуется не только фактами, но и методами специальных наук, то именно это и докажет, что она приобрела такую же незыблемую и прочную опору, независимую от смены мнений и систем, какою давно пользуются специальные науки. Ведь ни одна положительная наука не погибла от того, что те или иные временные научные гипотезы, вроде учений о флогистоне и о теплороде, оказались неполными и частью ошибочными. Гипотезы падают, системы изменяются и исправляются, но наука не гибнет, а идет вперед: то же будет и с философией, когда она окончательно перейдет на научную почву.

До сих пор речь шла исключительно о теоретических вопросах. Но кроме выработки стройного научного миросозерцания, философии предстоит еще одна задача, важнейшая из всех. Роковые вопросы: "что нравственно? как надо жить?" не могут быть решены чисто теоретическим путем. Логические доводы часто бессильны в тех случаях, когда речь идет о нравственном достоинстве человека.

Вопросы нравственности не могут быть обойдены философией уже потому, что возможен и такой ответ на них, который угрожает ниспровергнуть все здание науки. Стоит ли научное знание того, чтобы посвящать ему время и силы? Ведь не в первый раз ставится вопрос: нравственна ли сама научная деятельность и, по крайней мере, имеем ли мы право пребывать на олимпийских высотах чистой науки, видя, что вокруг нас массы коснеют в невежестве, затрачивая все силы на добывание куска хлеба? Имеем ли мы право, ради отвлеченного научного интереса, быть может не более высокого, чем интерес шахматной игры, забывать о более важных, более высоких жизненных задачах? Каковы эти высшие задачи, идет ли речь о спасении души путем аскетического умерщвления плоти, или о возвращении к золотому веку, когда не было не только паровых машин, но и каменных ножей, или об уравнении материальных благ, или, наконец, о широкой политической н общественной деятельности - это зависит от миросозерцания тех или иных отдельных лиц, сект или партий. Но во всяком случае ясно, что могут существовать - и действительно существуют - такие учения, которые ставили вопрос или о совершенном упразднении науки, или о подчинении ее высшим целям и мотивам.

Оставляя в стороне вопрос об упразднении науки - хотя и он представляет не один только исторический интерес нельзя не напомнить о многочисленных новейших попытках подчинить научное исследование этической точке зрения. Достаточно указать на размышления одного из гениальнейших умов нашего времени—Льва Толстого, причем здесь нет надобности касаться вопроса, что именно заимствовал Толстой у Сократа, Паскаля, Руссо, Шопенгауэра и других мыслителей, так как оригинальность миросозерцания самого Толстого не подлежит при этом ни малейшему сомнению.

Как известно, Толстой не отрицает всякое научное знание; напротив того, он пытается противопоставить современной науке - другую, настоящую науку, заслуживающую названия мудрости. Главное отличие этой мудрости от нынешней призрачной науки состоит, по Толстому, в том, что истинная наука должна быть проникнута нравственными целями до такой степени, чтобы все ее объекты и методы исследования определялись именно этими целями. Вместо праздных (по мнению Толстого) научных исследований, вроде изучения движения двойных звезд или рассматривания в микроскоп каких-нибудь микробов, ученый должен проникнуться сознанием нужд народных масс, идти на встречу этим нуждам и посвящать все свои силы и способности непосредственному облегчению народных страданий.

Ни на минуту не сомневаясь в том, что отрешенная от жизни наука превращается в схоластическое буквоедство, трудно, однако, допустить, чтобы указанный Толстым способ сближения науки с жизнью мог достичь цели. Дело в том, что судить о важности или неважности тех или иных научных исследований можно и должно, но не иначе, как пользуясь теми приемами критической оценки методов и результатов, которые дает нам сама наука. Но требовать оценки научных работ только на основании их непосредственного практического применения, значит или становиться на точку зрения современной промышленности, видящей в науке дойную корову, или возвращаться к тому грубому состоянию знаний, из которого и развилась впоследствии наука. Все специальные науки нашего времени были когда-то собраниями практических выводов и правил: и именно поэтому самая практика отличалась грубо-эмпирическим характером. Ботаника возникла из знаний, которыми обладали знахари, земледельцы, огородники и садоводы. Геометрия была первоначально землемерием; арифметика — способом считать товары и деньги; даже астрономия возникла не из одной любознательности, а, главным образом, благодаря практическим нуждам. Но такое состояние научных знаний, когда ими обладали только практики, было далеко от идеала, даже с чисто практической точки зрения: так как именно тогда наука находила лишь ощупью многие практически важные истины, а нередко и пропускала их, потому что практическая применимость не была ясна с первого взгляда.

Большая часть пренебрежительных отзывов, расточаемых философами по поводу тех или иных, кажущихся им маловажными, специальных работ, блистательно опровергаются дальнейшими успехами знаний. Шопенгауэр иронически отзывался об ученых, которые дошли до того, что стали исследовать червей, живущих в червях, и паразитов, поселяющихся на паразитах. Надо ли напоминать современному читателю о практическом значении исследований Фан-Бенедена, Пастера и других зоологов и бактериологов?

Предоставить моралисту произнесение приговора над теми или иными научными методами можно лишь до тех пор, пока он ограничивается самыми общими утверждениями о необходимости сближения науки с жизнью и о вреде излишней специализации знаний. Но и в этом случае вскоре оказывается, что истина, содержащаяся в таких утверждениях, не раз была, и притом с гораздо большею силою, высказываема помимо всяких этических целей, с чисто теоретической точки зрения. Если задачей философии является установка стройного миросозерцания, то из этого уже следует, что обобщающая философская точка зрения должна противодействовать стремлению к специализации, хотя и неизбежному при развитии науки, но иногда переходящему должные пределы. Так, если мы читаем о схоластическом комментаторе, затратившем всю жизнь на филологическое комментирование нескольких книг Евклида, то нет надобности в каком либо морализировании для того, чтобы понять теоретическую бесплодность подобной научной работы. Если мы видим в наше время, что исследуя, например, явления термодинамики, математик забывает о физической основе своего исследования и упражняется, из любви к искусству, в решении уравнений, не соответствующих никаким физическим явлениям, то мы снова, оставаясь на чисто теоретической почве, признаем его работу не представляющею научного значения. Но во всех подобных случаях, суждение о ничтожестве научного результата не может быть основано на моральной оценке мотивов, руководивших исследователем. Нельзя оспаривать той истины, что излишняя специализация знаний приводит к некоторой односторонности и может даже ослабить способность понимания широких, чисто научных обобщений. Так, когда Джоуль (Joule) в Англии впервые изложил свои опыты над превращением энергии, то многие члены Лондонского Королевского Общества долго противились печатанию его мемуара, увидев в авторе дилетанта и признав его выводы сущей бессмыслицей. Известно, что даже к Дарвину некоторые деловые ученые относились, как к дилетанту. Но не редки и обратные примеры, когда чересчур широкая точка зрения, не имеющая основы в фактических знаниях, препятствовала философам понять и оценить важнейшие научные открытия. Даже Франциск Бэкон, один из основателей индуктивного метода, высказывал ошибочные суждения о системе Коперника и других научных вопросах, с которыми не дал себе труда ознакомиться. Шопенгауэр не совсем скромно называет себя "Монбланом подле кучи, набросанной кротами", причем под этими последними подразумевает естествоиспытателей. Эта возвышенная точка зрения, вероятно, и была причиной его биологических заблуждений. Моральная оценка научных положений хуже всяких теоретических предрассудков; она слишком часто превращается в ненавистную цензуру нравов, могущую стать серьезною помехою для научного исследования. Действительно, если самая мораль не стоит на научной почве, но обусловливается лишь субъективными, хотя бы и благими порывами моралиста, то где гарантия, что и в наше время мы не встретим учителей нравственности, которые провозгласят научное знание — вредным, способным только развратить массы, вливая в них свет самосознания и удаляя их от "естественного" подчинения судьбе? Правда, возможна и мораль гораздо более возвышенного свойства, и я ни на минуту не колеблюсь признать более высокия качества например за моралью Толстого, который всегда стоял за просвещение масс и, по мере сил, сам активно содействовал этому просвещению. Но здесь важна не оценка идеалов моралиста, а самый принцип, дозволяющий ему, по каким бы то ни было соображениям, контролировать научные методы, не руководствуясь при этом приемами самой науки. Этот принцип я отвергаю безусловно. Раз мы сделаем уступку в этом смысле Толстому или иному проповеднику, мы вынуждены, на основании требования простой справедливости, сделать ту же уступку и в пользу всех других, даже наиболее ненавистных нам моральных учений, и в таком случае мы уже не вправе препятствовать даже проповеди обскурантизма, который, под флагом морали, старается, например отстоять народное невежество.

В иной форме было провозглашено значение нравственных начал в философии и науке защитниками так называемого субъективного метода. В этом случае, борьба за субъективное начало велась при помощи научной аргументации, в которой есть частности, заслуживающие полного внимания. Отлагая, до более удобного случая, подробное обсуждение доводов в пользу субъективного метода, я ограничусь здесь лишь общими замечаниями. Нисколько не предъявляя притязаний на нравственное обуздание, например, астрономии и бактериологии, да и вообще, ограничиваясь лишь общими замечаниями о вреде излишней специализации знаний, представители этого взгляда выставили субъективный метод - не как регулятор всякого научного исследования, но как самостоятельный и независимый способ исследования, применимый к явлениям личной и общественной жизни человека. Законность и необходимость субъективной оценки человеческой деятельности, конечно, не может быть оспариваема. Существуют даже чисто теоретические положения, по видимому, не имеющие прямого отношения к этическим вопросам, которые неизбежно затрагивают наши симпатии и антипатии.

Следует ли из этого, что субъективная оценка явлений может, без помощи фактического исследования, приобрести характер независимого научного метода или даже, что она необходима для того, чтобы "объективный" метод стал научным?

Душевные порывы, даже наиболее благородные, не создают и не заменяют знаний, а потому и не образуют научного метода. Указание на необходимость субъективной оценки явлений важно, однако, в том отношении, что оно предупреждает и отчасти устраняет бессознательный субъективизм, а этот последний слишком укоренился в науке, проявляясь порою даже у людей научно образованных в грубо-антропоморфических воззрениях на природу, но чаще в утонченных нравственных мотивах, которые подсовываются вместо объективно добытой истины. Замена такой мнимой объективности, не сознающей своих уязвимых мест, открытою формулировкою тех или иных идеалов - вполне желательна; но трудно согласиться с тем, чтобы такое сознательное проведение в науку наших стремлений и оценка, на основании их, тех пли иных явлений - имели значение особого метода, равноправного с тем, который открывает истину и указывает на соотношения между явлениями, т. е. выясняет их законы. При малейшей попытке формулировать, исходя из одних субъективных начал, хотя бы законы личного и общественного совершенствования, тотчас оказывается, что нет ни малейшей возможности найти общеобязательное и одинаково для всех убедительное субъективное мерило прогресса; тогда как чисто объективные признаки личного и общественного развития, вроде процента смертности, степени различий и сходств между членами общества по отношению к умственным и материальным благам и т.п., всегда могут быть определены так, что спор окажется невозможным. Защитники прогресса не должны искать оправдания своей точки зрения в субъективных началах: они обладают полной возможностью указать в ее пользу ряд фактов, вполне доступных объективной проверке. Можно конечно, возразить, что во всякое так называемое объективное исследование индивидуальной и социальной жизни человека неизбежно входит субъективный элемент, так как личные и общественные идеалы исследователя определяют направление его работ, влияя порою на самый подбор фактов, а тем более на их освещение. Но это обстоятельство едва ли говорит в пользу субъективного принципа, как научного метода; скорее наоборот, оно служит указанием на необходимость строгого и сознательного самоконтролирования со стороны исследователя. Даже в такой науке, как астрономия, субъективный элемент играет важную роль. Известно, что каждый наблюдатель отличается от других своим так называемым "личным уравнением". До тех пор, пока это уравнение не было исследовано объективно, личный элемент вносил в астрономические наблюдения такую путаницу, что был, например, поводом для сомнения в добросовестности одного очень точного наблюдателя. Теперь личное уравнение никому не опасно, так как оно само подвергается измерению и, по мере надобности, может быть принимаемо в расчет. Нечто подобное должно было бы существовать и в общественных науках. До тех пор, пока исследователь намеренно или ненамеренно скрывает свои убеждения и идеалы, он нередко может ввести в заблуждение своим мнимым беспристрастием. Как только сам исследователь ясно подчеркивает преследуемые им цели, мы становимся вполне способными отделить субъективное отношение к вопросу от тех результатов, которые остаются справедливыми, какова бы ни была их оценка тем или иным исследователем. Принято - и не без серьезного основания - называть исследователя тем более объективным, чем сознательнее он сам относится к своей личной точке зрения, чем более он способен отделять ее от прочно установленных фактов и чем более он готов, в случае необходимости, пожертвовать своей личностью ради того, что всего дороже для науки, т. е. ради истины.

Такое самопожертвование (если оно необходимо во имя истины) не противоречит мужественной борьбе за свои убеждения и ни в каком случае не равносильно разочарованию в наших идеалах. Признать истину еще не значит пассивно выносить ее последствия. Никто не обвинит Лелевеля в недостатке патриотизма за то, что он сознал главные причины политического падения Польши. Католический писатель, описывая эпоху реформации, не может отрешиться от своего миросозерцания в такой степени, чтобы провозгласить Лютера спасителем человечества: сделав это, католик перестал бы быть католиком. Однако, каждый согласится с тем, что не тот католический историк должен считаться наиболее заслуживающим уважения и доверия, который отнесется к Лютеру, как к человеку, лишенному всяких достоинств, не признавая за ним и другими реформаторами даже той заслуги, что они своей деятельностью обнаружили язвы католицизма. И наоборот, с полным доверием и высоким уважением мы отнесемся к тому католическому писателю, который, хотя бы и с сокрушенным сердцем и с надеждою на лучшее будущее, открыто признает, что причиною реформации были серьезные недуги самой католической церкви.

Все более возрастающее господство научного миросозерцания заставляет требовать, чтобы вера в наши идеалы была не слепою уверенностью, а опиралась на почву фактов, позволяющую предвидеть, по крайней мере, возможность приближения к нашим идеалам. Наши желания и стремления не могли бы создавать в нравственной и общественной области ничего, кроме воздушных замков, если бы мы ни в одном случае не могли указать на социальные законы, позволяющие, хотя в самых, общих чертах, предвидеть, что рано или поздно действительность приблизится к нашим представлениям об идеальном порядке вещей. Так например, проповедь, направленная против международной резни, только тогда приобретает значение научной истины, когда мы доказываем целым рядом фактов, что враждебные отношения между нациями, действительно, находятся в противоречии с многочисленными факторами общественной жизни и развития, каков например, промышленный прогресс. Надежды друзей мира находят фактическую почву в действительно подтверждаемом изменении убеждений и чувств людей. Они основаны не на благородной иллюзии, а на научно доказанных законах личного и общественного развития.

Из этого вовсе не следует, чтобы мы должны были относиться к законам развития с фаталистической точки зрения, нередко смешиваемой с объективизмом. Законы истории—не декреты, объявленные свыше и неизменяемые никакими усилиями людей. В личном и общественном развитии, конечно, громадную роль играли и будут играть и чисто механические факторы, каковы географические и климатические условия; физиологические причины, каковы законы питания и размножения; далее, расовые и племенные особенности, стадные инстинкты, стихийные, массовые движения; но чем выше уровень развития общества, тем более выступает на первый план значение сознательного творчества, личной и общественной произвольной деятельности. Фатализм восточных философий есть простое выражение фаталистического хода событий в странах, где нет прав личности, нет и общественного самосознания.

Идеализм, утверждавший, что дух стремится победить материю, был крайне утрированным, а потому и неверным выражением той истины, что всякий личный и общественный прогресс тем более успешен, чем сознательнее мы противополагаем наши идеалы, надежды и стремления — механическим началам эволюции, хотя бы и прогрессивной. В случае противоречия между необходимостью и разумностью, поборник прогресса и разума должен не малодушно бросить оружие и не провозглашать все необходимое - разумным, но твердо помнить, что в нравственном мире необходимо только то, что вытекает из законов разума. И такое признание вовсе не будет уступкою метафизическим системам, вроде гегелевской, не будет уступкою и в пользу субъективного метода. Достаточно напомнить, что законы разума не представляют чего-либо, данного человечеству независимо от более общих законов физической и душевной жизни. Самый разум, со всеми его понятиями долга и нравственности, является плодом векового развития, которое может быть выяснено лишь объективною наукою. Победа разума над стихийными факторами является лишь одним из эпизодов в истории развития человеческой личности; история личности представляет, в свою очередь, лишь крошечный эпизод, по сравнению с развитием индивидуальности в мире живых существ.

Но могут сказать, что самое понятие о законе не только в области истории, но даже и в области физических явлений представляет последний остаток грубого антропоморфизма. Со времен Юма, признавшего самый закон причинности необходимым следствием привычного сочетания идей, не раз пытались доказать, что все так называемые законы, открываемые наукою, коренятся лишь в субъективных условиях нашей познавательной деятельности и, стало быть, никакого объективного значения не имеют. Вопрос этот, тесно связанный с основными положениями теории познания, будет рассмотрен не отдельно, а в связи с другими однородными задачами, причем окажется, что критика Юма неизбежно приводит от скептицизма к реализму. Законы явлений, конечно, не могут быть понимаемы в смысле раз навсегда провозглашенных декретов, продиктованных извне нашему уму, независимо от наличной суммы опыта. Устранение таких призрачных законов природы было огромною заслугою Юма. Законы - не более как выводы из нашего опыта; но именно поэтому они должны признаваться не условными схемами, которые можно, по произволу, принять или отвергнуть (вроде схематических изображений явлений электричества при помощи явлений гидродинамики), но рациональными формулами, которым вынужден подчиняться наш разум до тех пор, пока он остается в области действительности и пока известные нам соотношения между явлениями не будут заменены другими, более общими, более полными или более совершенными.