М.М.Филиппов

«Философия Действительности»

СПб.1895-97

ТОМ 2

Глава 3

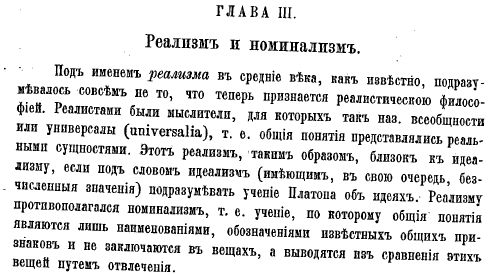

Реализм и номинализм.

Под именем реализма в средние века, как известно, подразумевалось совсем не то, что теперь признается реалистическою философией. Реалистами были мыслители, для которых так наз. всеобщности или универсалы (universalia), т. е. общие понятия представлялись реальными сущностями. Этот реализм, таким образом, близок к идеализму, если под словом идеализм (имеющим, в свою очередь, бесчисленные значения) подразумевать учение Платона об идеях. Реализму противополагался номинализм, т. е. учение, по которому общие понятия являются лишь наименованиями, обозначениями известных общих признаков и не заключаются в вещах, а выводятся из сравнения этих вещей путем отвлечения.

В новейшее время принято думать, что номинализм одержал полную победу над схоластическим реализмом и что основные положения номинализма давно стали азбучными истинами.

Не забегая вперед, можно здесь заметить, что выбор между номинализмом и реализмом далеко не обязателен. На вопрос: реально ли существование общих понятий, существует ли, напр., как некоторая реальная вещь, белизна или красота, есть ли реальное существо, соответствующее родовому понятию человека или птицы, вовсе нет необходимости дать ответ да или нет, до тех пор, пока мы не условимся насчет понятий, соответствующих выражению: «действительное существование». Существует ли птица? Само собою разумеется, что птица вообще и даже отдельный вид птицы, например, воробей существует, или точнее, понимается нами, лишь через посредство особей.

До сих пор номинализм прав, но он прежде всего забывает довести свои положения до конечных логических выводов. Если ссылаться на непосредственное чувственное восприятие, то, в строгом смысле слова, я не могу видеть или осязать этого индивидуального воробья иначе, как в течение очень малого периода времени. Пройдет год, два и этот воробей значительно изменится, пройдет несколько лет, он умрет естественною или насильственною смертью. Точно также я не могу видеть «этого индивидуального человека», потому что он изменяется с каждым годом, подвигаясь от колыбели к могиле. «Все течет», как сказал Гераклит, и данный предмет со всеми данными индивидуальными особенностями существует лишь мгновение, так как непрерывно испытывает мелкие незаметные перемены, вскоре дающие заметный результат. Самая незыблемая скала выветривается, разрыхляется и распадается. Наши общие представления об индивидуальных предметах и людях слагаются путем рассматривания свойств, не изменяющихся заметным образом в течение короткого времени. Если бы этот индивидуальный человек ежеминутно испытывал резкие метаморфозы, вроде превращения юноши в старика и т. п., то едва ли мы могли бы составить себе общее представление о физических и психических свойствах такого человека. Прибегая к показаниям чувств, номинализм вступает, поэтому, на путь, угрожающий индивидууму наравне с видом или родом. Оказывается, что и индивидуум не есть нечто, непосредственно данное чувственному восприятию, но для составления себе общего представления об этом индивидууме мы должны, путем отвлечения, выделить существенные индивидуальные черты в одну группу, а черты, проявляющиеся у данного человека случайно—в другую группу. И этот процесс образования общих представлений и понятий далеко не есть лишь процесс образования названий. Психический акта усмотрения сходств обусловливается известными свойствами предметов, а если речь идет о сходствах, наблюдаемых нами при сравнении между собою живых существ, то эти сходства обусловливаются всего чаще общностью происхождения или же одинаковостью образа жизни. Новейший эволюционизм, особенно со времен Дарвина, значительно изменил постановку вопроса о номинализме и реализме, по крайней мере, по отношению к классификации живых существ. Со времен Дарвина никто уже не скажет, чтобы эти классификации доставляли нам либо предначертанные сверхъестественным путем типов (учение, близкое к схоластическому реализму), либо чисто отвлеченные понятия, служащие для удобного рассмотрения общих свойств значительного числа особей. «Собака» не есть некоторый неизменный «архетип», но это и не простое обозначение общих признаков всех виденных нами индивидуальных собак, а усмотрение вполне реального отношения между разными собаками. Это родовое понятие—не в грамматическом, а в биологическом смысле слова, т. е. понятие, указывающее на общность происхождения, так как все вообще собаки, если даже они произошли от разных диких видов, связаны родственными отношениями между собою, со всеми хищными млекопитающими и даже со всеми вообще позвоночными. Но и в том случае, когда мы обобщаем свойства неорганических и даже искусственно сделанных предметов, напр., домов, нетрудно видеть, что основою наших обобщений являются некоторые инетические отношения: все вообще жилые постройки возникли путем медленного усовершенствования хижин и шалашей, в которых укрываются туземцы некультурных стран. Даже такие понятия, как белизна, это не простые результаты такого логического отвлечения, которому не соответствовали бы никакие реальные отношения в мире. Белизна есть известное состояние поверхности предмета, при котором эта поверхность отражает лучи всех цветов спектра. То же относится и к отвлеченным моральным понятиям. Честность не есть некоторая аллегорическая фигура; но этому понятию соответствуют вполне реальные моральные свойства и не менее реальные поступки людей, не единичные, а повторяющиеся, а поэтому никак нельзя, вслед, за крайними номиналистами, отвергать общую реальную основу отдельных поступков и видеть в отвлеченном понятии о честности только звук пустой, —мнение, которое, впрочем, часто является продуктом горького житейского опыта...

Эти беглые замечания позволят ориентироваться в знаменитом схоластическом споре. Представителем крайнего номинализма является Росцеллин. От него не осталось ни одного писанного трактата, и не известно даже, писал ли он что-либо, кроме писем; но его лекции привлекали огромную аудиторию и возбудили величайший скандал в тогдашнем ученом мире; а не следует забывать, что употребление латыни в роли общеевропейского научного языка сглаживало тогда все национальны отличия: ирландец, англосакс, итальянец, германец—все могли слушать одного и того же знаменитого философа.

Замечательно, что за несколько лет до первого крестового похода, стало быть, в эпоху, когда казалось, религиозная экзальтация должна была подавить в самом зародыше всякую критику догматической стороны господствующего учения, Росцеллин выступил одновременно, как философ и как критик в области теологии.

Rousselot, один из лучших историков схоластики (его труд значительно выше первого, премированного Академией, труда Haureau) замечает, о Росцеллине (I,143): «Un obscure chanoine, bravant, abjourant, pour ainsi dire, le dogmes religion don’t il etait minister? Representaint au XI-e siècle les libres penseurs Grece, mais avec un danger que bien peu avaient eu a redouter». Однако, Росцеллин не был не только сожжен, но даже подвергнут заключению. Эпоха инквизиции ещё не наступила.

Руссело пытается доказать, что до Росцеллина вопрос об универсалах рассматривался с чисто логической точки зрения и вменяет в заслугу этому философу, что он перенес спор на почву онтологии. С этим едва ли возможно согласиться. Бесспорно, что вопрос о реальности общих понятий был возбужден гораздо раньше Росцеллина; иначе нельзя было бы понять его полемического тона против схоластического реализма, очевидно бывшего тогда господствующим учением; однако уже у Скота Эригены вопрос был поставлен на почву онтологии, которая у него, как и у всех метафизиков, постоянно смешивалась с космологией.

Творец вселенной, по словам Эригены, «занимает первое место в классификации», и это потому, что являясь всеобщим началом, он «неотделим от производимого им разнообразия». В нем «неизменно и существенно включено все, сам он представляет подразделение и совокупность всего творения, и род, и вид, и целость, и часть и сам поэтому не является ничьим родом, видом, целым или частью (dum nullius sit vel genns, vel species, seu totum, seu pars)». Далее излагается учение о монадах в духе неоплатонизма. (De divisione naturae Lib.. IѴ). Если это не онтология, то трудно понять, где грань, отделяющая, но Руссело, онтологию от логики или точнее, от логомахии. т. е. чисто словесных препирательств.

Мечтательно-пантеистический характер учения Эригены диаметрально противоположен диалектике Росцеллина, и скорее у этого последнего следует видеть преобладание логики над метафизикой.

На вопрос: что такое роды и виды, словом, общие понятия или универсалы, Росцеллин отвечает: это не реальности, а просто звуки голоса (flatus vocis) или слова. Мы можем познавать лишь чрез посредство чувств; то, что показывают наши чувства, —реально и не может быть отвергаемо; то чего они не показывают, нереально и не может быть даже содержанием понятия, но может быть только названо. Кто видел, слышал или осязал род, или вид? Это чисто фиктивные понятия. Кто видел мудрость или цвет? Мы видим только этого или того мудреца, эту или ту цветную вещь. Не ограничиваясь этим, Росцеллин отвергал даже реальное существование частей предмета. Стена может существовать, как отдельный предмет, но как часть дома она не существует, а представляет фиктивное понятие.

Здесь, бесспорно, спор между Росцеллином и его противниками граничит с пустою игрою словами. Но основная мысль Росцеллина, состоявшая в том, что необходимо отличать физическое деление от мысленного, заслуживает внимания по её близкой связи с вопросом об атомизме. До сих пор еще спор между противниками и защитниками атомистической гипотез часто принимает характер пустого словопрения, потому что спорящие стороны недостаточно отличают физическую делимость от пространственной или мысленной. То обстоятельство, что мы всегда в состоянии мыслить о половине хотя бы малейшей частицы или атома, не говорить ни за, ни против атомистической гипотезы; эта последняя может быть подтверждена или отвергнута совсем иными доводами, зависящими от чисто опытного исследования. Стена может быть физически разделена на кирпичи, но она уже не будет стеною, тогда как мысленное деление стены на части не произведет на ней ни одной трещины. Кирпич можно истолочь в порошок, но он утратит значение строительного материала, т. е. перестанешь быть кирпичом, и из порошка нельзя вновь сложить кирпичной стены. Весьма возможно, что существует такой предел делимости данного вещества, например, золота, дальше которого, если нам и удастся достичь деления, мы разрушим основные свойства этого рода вещества. Только в этом смысле и можно допустить атомистическую гипотезу. Вопрос идет стало быть, не об абсолютном пределе делимости, но о пределе, доступном с данными физическими и химическими средствами, при чем предполагается, что перейти дальше известного предела значит радикально видоизменить известные нам физические и химические свойства материи. Здесь я, разумеется, еще не касаюсь вопроса о том, насколько убедительны, например, опытные доказательства Томсона (лорда Кельвина) в пользу существования такого чисто относительного, физико-химического предела делимости материи. Что касается мнений Аристотеля, достаточно цитировать отрывок из его «Метафизики» кн. YII гл. 1С. «Человек погибает, если его разделить на кости, жилы, мясо; но отсюда не следует, чтобы это были части его субстанции: это части его вещества, а не части его формы». Декарт утверждает, что части представляют «неполные субстанции». «Так рука, говорить Декарт, —есть неполная субстанция, если вы ее отнесете к целому телу, в котором она составляет часть; но если вы ее станете рассматривать одну, то она полная субстанция». (Reponse aux quatre objections).

На эту сторону учения Росцеллина особенно резко напал Абеляр. «Я помню, —говорит он, —что мой учитель Росцеллин придерживался, того безумного мнения, что ни одна вещь, будто бы, не составлена из частей. Если кто-либо говорит ему, что эта вещь, например, дом, составлен из других вещей, как, например, из стены и фундамента, то он возражал так: Если эта вещь, например, стена, есть часть вещи, именуемой домом, то так как дом есть не что иное как стена, кровля и фундаменте, стало быть, стена есть часть самой себя и других частей. Но каким образом она можете быть частью самой себя? Сверх того, всякая часть неизбежно предшествуете целому. Но каким образом стена можете предшествовать себе самой и другим частям?».

Указав на несостоятельность этих софизмов (характеризующих тогдашние способы аргументами), Абеляр прибегает и к другому возражению, имеющему характер обвинения в ереси. «Лживый диалектик, как и лживый христианин, —пишет Абеляр о том, кого только что назвал своим учителем, —он доказывает в своей диалектике, что никакая вещь не имеет частей; и его безрассудство искажает также смысл Писания. Так, когда речь идет о том, что Иисус вкусил часть рыбы, то он должен был бы утверждать, что речь идет о части слова рыба, а не о части самого предмета». Обвинение неправильное, потому что Росцеллин вовсе не отвергал возможности физического деления, а утверждал только, что логическое деление предмета на части отличается от физического. Физически раздробленный предмет не есть уже индивидуум, а становится несколькими индивидуумами. И утверждение Росцеллина в сущности было воспроизведением неизвестных ему положений Аристотеля, находящихся в 8-й и 10-й главе IV книги «Метафизики» (в то время «Метафизика» Аристотеля была еще недоступна западным ученым).

Что касается основного положения номинализма, его, разумеется, нельзя считать аристотелевским. Аристотель признавал индивидуумы настоящими реальностями, но он придавал известную реальность и видам, и родам. У ближайших учеников Аристотеля, Диксарха, Аристоксена, Стратона, мы встречаем утверждения, что душа есть пустое название (nomen inane) и т. п. Стратон прямо различал два рода истин: реальные и словесные; стоики учили об образовании общих понятий из чувственных восприятий; эпикурейцы, подобно Стратону, противополагали реальные истины словесным. Таким образом, почва для номинализма существовала еще в классическом мире. Заслуга Росцеллина в том, что он самостоятельно пришел к аналогичным выводам, так как от него остались скрытыми главные источники классической философии и ему пришлось узнавать о них из вторых и третьих рук, через посредство таких толкователей, каковы неоплатоники и первые христианские теологи.

Росцеллин не побоялся применить свое учение и к основным вопросам теологии. Он доказывал, что одно из двух: или следует отвергнуть троичность лиц, или признать ее в реальном индивидуалистическом смысле.

По показанию одного из противников Росцеллина—Ансельма, Росцеллин утверждал, что три лица это три вещи в действительности, разделенные (tresres admvirem separatas) подобно трем ангелами, но так, что у них общая воля и могущество. Отец и Духи Святой во плотились, и можно было бы говорить о трех божествах, если бы дозволил обычай (tres deos vere posse dici, si usus admitteret). Такое учение не могло не возбудить взрыва негодования в эпоху, когда христианский мир собирался предпринять поход на почитателей «единого Бога и Магомета пророка его».

Иоанн Салисберийский, Ансельм, даже противник реализма Абеляр все выражаются о Росцеллине как об опасном новаторе и некоторые из его противников утверждают, что его учение умерло вместе с ним. Собор в Компьене (1092 г.) судил и осудил Росцеллина, который вскоре уехал в Англию и не только не смирился, но в течение нескольких лет вел упорную борьбу с архиепископом кентерберийским Ансельмом. В то время Англия утратила славу убежища науки и философии. Норманны сделали свое дело, страна была опустошена, и судя по тому, что рассказывает Ингульф о позднейшем основании Кембриджского университета (около 1109 г.), философы, за отсутствием каких-либо ученых учреждений, собирали учеников в хлевах. В Англии, Росцеллин выдумал, кроме философских споров осуждать нравы духовенства: среди этого духовенства были, действительно люди, вроде Ральфа, королевского духовника; прозванного «пожирающим факел».

Росцеллину пришлось бежать опять на родину, где его подвергли разными епитимиям, включая сечение розгами, но не заставили отречься от ереси, несмотря на соблазнительные предложения. О нем на время забыли, и лишь в 1121 г. во время Суассонского собора, когда Абеляр изобрел новую ересь относительно троичности, Росцеллин, в то время уже старик лет 70, вступили в борьбу против Абеляра, не из желания получить прощение церкви, но потому, что новая ересь совершенно отличалась от его собственной. Привожу эти биографические подробности, с целью показать, что споры, кажущиеся в наше время, пустыми словопрениями, могли зависеть от искреннейших убеждений людей, могли волновать их сердца и требовали порою не одних диспутов, но громадного нравственного мужества и силы характера. Ведь было, время, когда Росцеллин, бежав из Англии, и скитаясь у себя на родине, постоянно опасался, что народ побьет его камнями.

Один современник пишет Росцеллину, что боится принять его, так как опасается народного волнения и побиения камнями (ad lapideы convolarent) - Льюис (Ист. филос. перевод Вольфсона, изд. 2-ое, стр. 305) уверяет, будто Росцеллин был осужден на Суассонском (?) соборе... бежал в Англию и погиб в изгнании. Это, конечно, мелочь. Важнее то, что Льюис, пояснив взгляды номиналистов и заметив, что по Росцеллину, роды и виды—логические построения, без соответственных сущностей, несколькими строками ниже смеется над спором, между номиналистами и реалистами, называет весь этот вопрос пустословием и говорит, что основное заблуждение всех тогдашних ученых состояло в том что они принимали логические построения за истины, полагая, что «идеи соответствуют вещам». Как же быть, с номинализмом? Принимает ли номинализм, логические построения за нечто существующее реально? Или же, порицание Льюиса относится только к противникам номинализма? Сам Льюис замечает, что его познания по части схоластики поверхностны (стр. 303). С этим не трудно согласиться, но, постоянное повторение одной и той же фразы о несоответствии идей с вещами о приписывании „словам" реального значения—фразы, без разбора, применяемой к Аристотелю и ко всем схоластам и т. д., позволяет предположить что и у новейших писателей, по словам поэта, «где не хватает понятий, подставляются слова». Ошибкой крайнего номинализма было не „смешение слов с вещами", а наоборот, незнание того обстоятельства, что слова, выражающие мысли, не «пустые звуки», а органически развившиеся продукты, и что нормальный процесс абстракции, без которого невозможно никакое мышление, вытекает из опыта, а не представляет процесс образования пустых призраков или чисто формальных построений.

Иоанн Салисберийский, один из противников Росцеллина, уверяет, что «номинализм погиб вместе с его автором», но тут же, говорит о трех «сектах» номиналистов; одна утверждала, что «всеобщности» заключаются единственно в словах или выражениях; это и были настоящие цоследователи Росцеллина. Две другие школы сделали щаг вперед: одна усматривала «всеобщности» в предложениях или в суждениях, другая в понятиях рассудка. Сверх того, несомненно, что, хотя схоластический реализм возник раньше номинализма, он вполне познал самого себя лишь в борьбе с противным учением; с этой точки зрения, Ансельм может считаться истинными основателем реализма. Но сначала следует отметить, учение, как например Гильома, из Конша, в котором заключается самое пестрое, смешение отрывков Платона с обрывками Аристотеля и взглядов Скота Эригены с учением Росцеллина. Этот, схоласта замечателен уже, своей, склонностью к естествознанию; то была эпоха, когда впервые стали переводить арабские, по преимуществу медицинские, сочинения, и, в антропологии Гильома, мы встречаем вопросы далеко не метафизического характера. Он рассуждает о семени, o матке, о желудке, о мочевом пузыре, о голове, о том, почему растут волосы, и почему у женщин и у мальчиков нет бороды, говорит о мозге, о чувствах—зрении и слухе и т. п. А в его сочинении «Magna de natnralibus philosophia» мы находим учение близкое к атомизму Демокрита и Эпикура; «Tertia philosophia» - есть не что иное, как трактат по космографии. Это реализм, но совсем не в схоластическом смысле слова. Психология этого автора в значительной мере напоминает взгляды ближайших учеников Аристотеля, вроде Диксарха и Аристоксена, и быть может заимствована из плохого арабско-латинского перевода Аристотеля— в такие переводы, нередко вставлялись мнения учеников Аристотеля; (а иногда даже и мнения философов, ничего общего с Аристотелем не имеющих). Так или иначе, но этот схоласт знал, что можно избрать различные гипотезы относительно души: душа, по его словам, может быть либо, «приложена» к телу, либо «смешана» с ним, или слита (concreta), либо соединена (conjuncta); наконец можно допустить, что душа есть гармония элементов, из которых состоит тело.

Схоласт полагает, что воспроизводит в точности учение Платона, но у Платона взгляд на душу имеет более дуалистический характер, так как Платон прямо говорит, что душа и тело различны по природе и взаимодействуют между собою; так что гармония существует по Платону: между телом и душой.

При этом он учил, что в каждой части человеческого организма, заключена душа целиком; однако, если отрезать руку, то душа, не отделится, целиком от тела, а останется в других членах, так как душа, насколько можно понять Гильома, представляется для него просто деятельным началом организма.

Для истории философии Гильом Конш, как и все вообще эклектики, представляет, однако, второстепенное значение. Наоборот, влияние Ансельма, Кентерберийского было огромно, и это личность настолько крупная, что на ней нельзя не остановиться.

Ансельм родился в Пьемонте, в 1033 году и бежал от варварского обращения отца во Францию, где учился и стал монахом. Граф Честер вызвали его в 1093 г. в Англию, где опасно больной король Вильгельм Рыжий вздумал сделать Ансельма архиепископом; тот отказывался от чести; его поволокли насильно в комнату выздоравливающего короля, один из баронов всунул ему в руки посох, и держал насильно, заставив Ансельма против воли выступить из повиновения римскому папе, который как раз в это время затеял с королём спор об инвеститурах.

Семь месяцев Ансельм упорствовал, пока наконец, не получил помазания от архиепископа Руанского. Король, в виде благодарности за насильственное дарование сана стал требовать богатых подарков, но не получив их, вздумал низложить Ансельма, на прощанье позволив ему благословить себя.

Возвращенный в Англию Генрихом, Ансельм снова был изгнан из-за вопроса об инвеститурах, затем его снова вернули, и он умер в Англии в 1109 г. Все это—черты эпохи, указывающая и на дикость нравов, и на начало борьбы между светскою властью и духовною; последняя все теснее смыкала ряды и все более нуждалась в философской защите своих притязаний. С этой точки зрения, схоластический реализм имел гораздо более шансов на признание господствующей церковью, чем номинализм, направленный против всеобщности и тем самым угрожавший понятию о церкви, как универсальном целом; охватывающем все христианское человечество. Однако, в том виде, как он явился у Ансельма, реализм также не мог удовлетворить требованиям католической доктрины: он мог лишь войти с нею в двусмысленные компромиссы. Философское учение, каково бы оно ни было, не может быть втиснуто в готовые догмы.

Учение Ансельма есть, в сущности, пантеизм. В «Диалоге об истине» он говорить о едином сущем, которое и составляет действительность; все сущее есть благо, истина и добро тожественны, зло есть только отрицание истины, оно существует лишь в свободных поступках человека. Индивидуумы не более, как части единой сущности, подобно частным истинам, составляющим лишь части одной истины, или подобно тому, как время содержит все частные промежутки времени. Время не есть время чего-нибудь, но все вещи заключены во времени; подобным образом, и истина сама по себе не есть истина какой-либо вещи, но, наоборот, вещь сообразуется с истиной. Истина одна. Есть, стало быть, нечто единое, что называется сущностью, природой или субстанцией, и это единое есть наилучшее и наивысочайшее из всего существующего. Отсюда у Ансельма вытекает знаменитое онтологическое доказательство бытия Бога; но позднейшие теологи, опираясь на это доказательство, совершенно упустили из виду его пантеистическое основание. В «сущности всех вещей» заключается, по Ансельму, истина: эта истина есть род истечения высшей истины, а эта последняя и есть божество.

В своём Монологе (Monologium etc. de ratione fidei) Ансельм доказывает, что единая действительность для нас, правда, идеальна: мы её не видим, не чувствуем, так как нашим чувствам недоступна бесконечность; но она и есть истинная действительность, т. е. основа всякой частной действительности; вечность есть истинная жизнь этого единого; оно абсолютное стало быть неизменяемо. Кто изменяется, тот не живет истинною, жизнью: всякое изменение есть некоторая смерть (omnis variatioquaedam mora est). Отсюда уже близок переход к знаменитому онтологическому, доказательству. (Оно находится в Proslogium sen fides qnaerens iptellectum) —быть может, любопытнейшей из попыток дать рациональное основание самому существенному из догматов теологии. Потребовался гений Канта, чтобы окончательно доказать несостоятельность этого способа аргументации: не только второстепенные писатели, вроде, Фенелона, но и величайшие философы XYII и XYIII века не придумали ничего, что составляло бы шаг вперед по сравнению с Ансельмом. Вот это знаменитое доказательство.

Proslogium, Cap. II. Цитироваво по перев. Дежерандо (Deg§rando, Hist, compar. des systemes etc. IY, 443).

«Даже глупец поймет, что я говорю, если он понимает, что есть что-либо, больше чего нельзя себе представить; а то, что он понимает, находится в его рассудке, даже если он не понимает действительного существования этого понимаемого им.

(Так как иметь какую-либо вещь в понятии и понимать, что она существует, это два разные вопроса). Но эта вещь, более которой ничего нельзя себе вообразить, не может существовать только в рассудке. Действительно, если бы она существовала только в рассудке, то можно было бы понять, что она существует также в действительности, а это, наверное, больше первого. Итак, вышло бы следующее: то, больше чего нельзя себе представить, существует только в рассудке, но, существуя только в рассудке, оно, в силу этого, не есть то, больше чего нельзя себе представить. Стало быть, наибольшее представимое не есть наибольшее представимое— нелепый вывод. Итак, то, что можно себе представить, как наибольшее, существует не только в рассудке, но и в действительности».

Отсюда ясно, что Ансельм придает слову более два значения: прямое, т.е. превосходства величины или могущества, и условное, состоящее в том, что понятие о действительном превосходит, т. е. составляет нечто большее, чем понятие о существующем лишь в рассудке. В этом двусмысленном истолковании превосходства заключается вся сила и вся слабость его доказательства; сверх того, условное определение превосходства уже включает то, что требуется доказать.

Эпиграфом к своему сочинению Ансельм избрал текст из псалма: «Сказал безумец в сердце своем: нет Бога».

Эта сторона философии Ансельма оказала никак не меньшее влияние, чем полемика против номинализма или собственно против Росцеллина, в которой Ансельм выступает не только как философ, но и как официальный теолог и защитник господствующего учения о троичности. Для опровержения Росцеллина он пользуется доказательствами вроде следующего:

«Диалектики нашего времени, —нет, более того, эти еретические разумения, для которых все общности не более как слова, цвет не более, как окрашенное тело, мудрость человека не более, как мудрая душа, должны быть совершенно изгнаны из всех диспутов о духовных предметах. Разум, который должен быть верховным судьей всех знаний человека, настолько в их душе облечен телесными образами, что не может от них избавиться и не может созерцать чистые, свободные от всякой примеси, отличающиеся от него предметы. Тот, кто не понимает, каким образом многие индивидуальные люди составляют, как вид, одного и того же индивидуума, —каким образом будет способен понять, что в более таинственной и возвышенной природе несколько лиц, из которых каждое есть всесовершенный Бог, образуют единого Бога? Тот, чей ограниченный ум не понимает никакого различия между лошадью и её мастью, будет ли в состоянии отличить Бога от его многочисленных проявлений? Наконец, тот, кто понимает человека не иначе, как в представлении индивидуума, будет ли в состоянии понять человеческую личность, человечество».