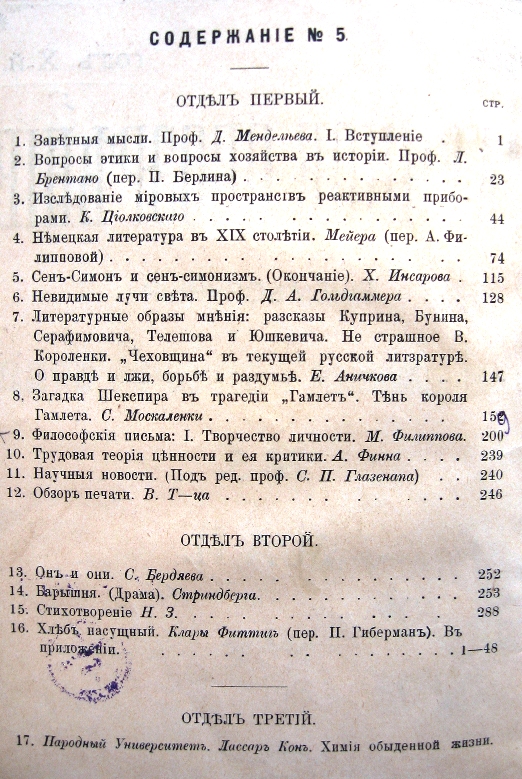

Пятый, майский номер 1903 года "Научного Обозрения", стал для основателя и редактора журнала последним.

В этом номере он начал "Философскими письмами" разговор о творческой личности, разговор, который по форме традиционен, а по содержанию современен.

Наука и религия, знание и вера, практика и метафизика, внутренний и внешний мир, пространство и время, - на тринадцати страницах автор дает очерк понятий и разъясняет свою позицию, обещая доказать ее в дальнейших письмах.

В этом же номере первая публикация работы К.Э.Циолковского "Исследование мировых пространств ракетными приборами", с трудом утвержденная цензорами, которым пояснялось, что это для фейерверков царственных особ, а не для смущения публики...

Простота изложения материала не должна вводить читателя в заблуждение о простоте рассматриваетмых проблем, даже сейчас, в 21 веке, более чем через сто лет после публикации, большинство не в курсе излагаемых суждений и самостоятельно пытаются осмыслить и понять что такое человек, личность, творчество ...

Философские письма

(Посвящаются графине М. А. Т.)

ПИСЬМО ПЕРВОЕ.

Вы предлагаете мне изложить в популярной форме мои мысли по волнующим Вас философским вопросам. Вполне разделяю Ваше мнение, что философия должна не чуждаться жизни и идти ей на встречу, но вместе с тем не скрываю от себя трудности философской популяризации. Я сам ничего так не боюсь в философии, как всяческого тумана и прежде всего забочусь о полной ясности. Но удастся ли мне этого достигнуть, об этом не мне, конечно, судить.

Для того, чтобы с самого начала установить ту основную точку зрения, из которой я исхожу в этих письмах, теперь же укажу, что центральным пунктом развиваемого далее миросозерцания является идея творческой личности. В личном творчестве я усматриваю основу для оценки всего, что дорого людям в умственном и нравственном отношении, как и всего того, что возбуждает их ужас и ненависть, словом всего, что можно обозначить общим именем духовных ценностей, как положительных, так и отрицательных. А ведь это именно то, что, вообще, всего более интересует человека, живущего сознательною жизнью. Идет ли речь о великих научных открытиях, крупных технических изобретениях или о моральном творчестве, о религиозных учениях, или о подвигах героизма и самоотвержения, или, наконец о деяниях Торквемады или Лойолы, но во всем этом нас интересует, именно, оригинальность, самодеятельность, независимость человеческой личности, в противоположность заимствованию, подражанию, стадности, пассивности, рутине. Вопрос о творческом личном начале есть, таким образом, один из основных, если только не самый главный вопрос, как теоретической, так и моральной (или как ее еще называют, практической) философии.

Быть может, идея творческой личности покажется Вам слишком узкой, слишком ничтожной для того, чтобы послужить основой философского учения. Вы настолько начитаны в области философии, что Вам, конечно, известны различный точки зрения, существенно отличающиеся от моей. Развитые метафизические системы ставят в основу философии учение об абсолютном существе, которому придают название Единого, Сущего, Верховного Блага и многие другие. Для философов, задающихся подобными целями, идея человеческой личности представляется чересчур ограниченной, если только не придать самой личности значение абсолютного духа. Но я отлично сознаю, что показать все значение идеи творческой личности можно не иначе, как изложив учение о ней. Поэтому я и не прошу Вас поверить мне с первого слова: я указываю на понятие творческой личности лишь с той целью, чтобы нам с Вами сразу ориентироваться в наших предстоящих беседах, на моей обязанности лежит доказать, что другие точки зрения. даже те, которые на первый взгляд кажутся гораздо более широкими, чем моя, на самом деле объемлются идеей человеческой личности. Говоря о личности и о личном творчестве, я подразумеваю под этим то, что известно всем и каждому из обыденной жизни и под личностями я подразумеваю не какие-либо метафизические существа, а попросту живых людей, действующих в тех или иных общественных условиях, мыслящих, чувствующих и вступающих между собою в различные отношения. Прошу Вас, в особенности, не думать, что под выражением личность здесь подразумевается что-либо сверхчувственное, загадочное или мистическое. Но я не смотрю на личность также как на „пассивный продукт" среды. Для меня личность есть, правда, „продукт" общественной жизни человека, но не в том смысле, чтобы человек был механическим результатом общественной эволюции. Наоборот, мы увидим, что человек в значительной мере сам создает свою личность, и что в этой личности действительно духовной ценностью обладает только то, что выработано им самим. Эта выработка своей личности, своего ума, чувства воли и характера и является главной творческой деятельностью всякого человека, все прочие виды творчества являются производными от этого основного вида.

Какое значение имеет творческий труд человека над самим собою, в этом я постараюсь на первый раз убедить Вас при помощи примера, заимствованного из истории внешней культуры, а именно из истории развития человеческой техники.

Вы помните чудный греческий миф о Прометее, похитившим с неба огонь и научившим людей техническим искусствам, за что мятежный титан был прикован к кавказской скале разгневанным царем богов. В этом мифе замечательна та мысль, что люди стали настоящими людьми только с тех пор, когда приобрели технические познания, доставившие им, конечно, не без борьбы и страданий, власть над природой. В конце XVIII века любопытная мысль была высказана американцем Франклином, тем самым, который, открыв атмосферное электричество, в буквальном смысле „свел огонь с неба на землю", извлекая искры из грозовых туч при помощи бумажного змея. Этот новый Прометей, открывший тот вид энергии, который обещает в будущем величайшие технические перевороты, дал оригинальное определение сущности человека. Человек, по словам Франклина, есть „животное, делающее орудия". Обезьяны и слоны, правда, иногда пользуются в диком состоянии сучьями, действуя ими, как орудием или оружием, но у них такое употребление орудий, прежде всего, не постоянно, а затем, они хватают сучья или ветви, валяющиеся на земле, пожалуй даже обламывают их с дерева, но никогда не заготовляют заранее, специально как орудия. Впрочем, даже среди низших животных есть примеры употребления предметов наподобие орудий. Так в Америке один вид осы-песколюбки пользуется маленькими камешками для утаптывания песка подле своей норки, но в этом последнем случае едва ли мы имеем что-либо, кроме чисто инстинктивной деятельности. Если бы, однако, были доказаны случаи сознательного пользования орудиями даже у низших животных, это ни мало не ослабило бы значения определения Франклина, так как, во всяком случае, очевидно, что сознательная техническая деятельность и у высших животных бесконечно менее развита, чем у сколько-нибудь культурных человеческих народов, а с другой стороны, каждый, кто признает учение о постепенном развитии человеческого рода, должен признать, что между низшими человеческими расами и высшими животными должны быть переходные формы во всем, следовательно, и в развитии техники. Точно также человека можно было бы назвать и „по преимуществу логическим", и „преимуществу нравственным", и добавлю, к сожалению, также безнравственным животным, ведь это не мешает нам признавать зачатки логического мышления и нравственного сознания уже в мире животных.

Итак, человек есть „по преимуществу животное, делающее орудия". Эта несколько смягченная мысль Франклина была в сравнительно недавнее время весьма остроумно развита Каппом, Нуаре и некоторыми другими писателями (укажу хотя бы на Вольтмана, сочинения которого переведены на русский язык под моей редакцией). Так как мысли Каппа и Нуаре мало обратили на себя внимания в русской литературе, я считаю не излишним напомнить их содержание, имеющее прямое отношение к нашему вопросу. Добавлю, что интересные соображения по этому предмету были приведены также Энгельсом в его статье об участии труда в происхождении человека.

Эрнст Капп, автор замечательного, но совершенно незамеченного в России труда „Основные черты философии техники", вышедшего еще в 1877 году, заходит так далеко в своих выводах, что утверждает, будто появление и усовершенствование человеком произведений технических искусств было первым условием того, чтобы человек мог развиться до существа, одаренного, „сознанием", под чем он подразумеваешь собственно самосознание. К сожалению, Капп весьма не ясно представляет себе самый ход органического развития человека из низшей формы и эта неясность значительно вредит стройности его теории. В ней есть, однако, в высшей степени ценное указание, состоящее в том, что наши орудия являются как бы проекцией во внешний мир наш их органов, как бы продолжением нашего организма. Так, например, рука есть наш орган или естественное орудие. Из продолжения ее деятельности развились искусственные, отдельные от нашего организма орудия, каковы палки и т. п.

Первые орудия явились непосредственным продолжением, удлинением, усилением, улучшением органов нашего тела. Так, палкой человек доставал то, чего не мог достать рукою, т. е. как бы удлинял свою руку. Предплечье со сжатым кулаком или же с кистью руки, усиленной увесистым камнем, представляет простейший молот, из которого потом развился настоящий молот, уже совсем отдельный от руки, например, в виде камня с деревянной рукоятью.

Итак, работа над усовершенствованием деятельности своих собственных органов была первым импульсом к изобретению орудий. В свою очередь, эти изобретения изощрили не только руки, но и мыслительные способности.

Дальнейшее развитие этой мысли принадлежит Людвигу Луаре в его книге „Орудие и его значение для истории развития человечества." Этот автор, основываясь, с одной стороны, на технических исследованиях Каппа и филологических работах Гейгера, с другой на учении Дарвина об органической эволюции, пришел к очень любопытным выводами, относительно последователыиого развития „технических органов" животных в орудия, которыми пользуются люди. Технические органы животных, т. е. те органы, которые служат техническим целям, иногда приближаются к настоящим орудиям, так бобр действует своим хвостом, как молотком, вбивая сваи. Но как бы ни были развиты такие органы, пока они составляют действительные органы, то есть принадлежность организма, им еще бесконечно далеко до человеческих орудий. Орудия требуют „объективирования органа", т. е. проектирования его в мир, внешний для данного организма. Труд, говорит по этому поводу Энгельс, создал самого человека. Труд, в отличие от чисто механической и от инстинктивной работы, начинается с приготовления орудий. Упомянутый выше автор „философии техники" Капп замечательным образом смешивал крайне материалистическую точку зрения с утрированной идеалистической. С одной стороны он допускал, что самознание человека создалось лишь потому, что у человека явились орудия, с другой стороны появление орудий приписывал тому, что „идея человека уже заложена в организованном мире".

Гораздо основательнее рассуждает в этом случае Энгельс, который, хотя он был одним из первоучителей так называемого экономического материализма, однако остался чужд крайностей этого учения. Энгельс допускает, что сами орудия были не только причиной, но и следствием сознательной целесообразной деятельности. „Чем более, говорит он, люди удаляются от животных, тем более их воздействие на природу принимает характер обдуманной, планомерной и направленной к известной цели деятельности. Рука обезьяны может, пожалуй, схватить дубину для защиты от врага или бросать в пего плоды и камни, но ни одна обезьяна еще не приготовила самого грубого ножа".

Как же быть нам в самом деле? Признать ли, что орудия явились у людей, если и не при помощи полубожественного Прометея, то при посредстве какого-нибудь внешнего деятеля, независимого от творческой деятельности людей, или же, наоборот, приписать их развитие медленным и несовершенным, но во всяком случае имевшим в свое время громадное значение творческим усилиям людей? Можно было бы, утрируя теории некоторых новейших исследователей. занимающихся психологией животных, приписать происхождение самых сложных технических приспособлений бессознательному инстинкту. Если птицы вьют изумительно искусные гнезда, если еще гораздо более низко стоящие в психическом отношении пауки сооружают удивительные постройки, и если, вместе со многими зоопсихологами, допустить, что в этой технической деятельности животных разум не играет ни малейшей роли, а все зависит от инстинктов, вырабатывающихся путем естественного подбора, то можно было бы подумать, что и происхождение кремневых ножей и первобытных лодок объяснимо таким же способом, т. е. путем чисто бессознательного, инстинктивного творчества, представляющего результат подбора, снабдившего нервную систему автоматическою деятельностью. Я ни мало не отрицаю того, что бессознатель ное творчество и естественный подбор играют весьма важную роль в истории человеческой культуры, это положение будет в своем месте развито и обставлено доказательствами. Но приписывать исключительную роль инстинкту и подбору, хотя бы для самых древних стадий развития человечества, значит, но моему мнению, прибегать к явному насилованию фактов в угоду теории. Мы не можем отвергать того, что первобытный человек, или, точнее, отдаленные предки современного человека, по уровню умственного развития могли бы соперничать с нынешними собаками и обезьянами, а между тем факты показывают, что под влиянием общения с культурным человеком и научения с его стороны, высшие животные могут совершенно сознател ьно владеть довольно сложными орудиями. Так например обезьяны отлично управляются с ложками и чашками и даже с вилками и ножами. Возможно ли после этого допустить, что самостоятельное изобретение всех хотя бы и грубых, но недоступных обезьяне приспособлений, какие действительно были придуманы отдаленными поколениями людей, возможно ли допустить, чтобы такое техническое творчество человека, какое мы встречаем хотя бы в эпоху неполированного камня, могло явиться исключительно как результат подбора, без всякого участия сознательно целесообразной деятельности? То, что сообщают путешественники о технической деятельности даже самых грубых из живущих теперь человеческих племен, каковы например цейлонские ведды, в свою очередь показывает, что народы эти обладают уже довольно значительной степенью сознательности, несмотря на всю примитивность изобретенных ими орудий. Само собою разумеется, что какому-нибудь австралийцу даже не снятся механические законы, открываемые нами в действии его удивительного оружия бумеранга, кривой палки, которая, будучи брошена вперед, описывает в воздухе путь, возвращающий ее назад к охотнику. Австралиец дошел до изобретения такого оружия ощупью, пѵтем многочисленного испытания различных кривых палок, пока, наконец, не остановился на оружии определенной формы. Последовательные шаги этого развития ясны уже из того, что у некоторых народов бумеранги менее совершенной формы, чем у других. Но какова бы тут ни была роль „естественного подбора наиболее выгодных форм оружия", процесс подбора и действования ощупью ни мало не исключает здесь сознательного стремления дикаря сделать наилучшее оружие, и даже у этих грубых дикарей встречаются „мастера", особенно искусно выделывающие бумеранги, т. е. встречаются даже индивидуальные различия, не говоря уже о племенных особенностях творчества. А там, где есть такие индивидуальные различия, уже не может быть речи о чисто инстинктивной деятельности.

По справедливому замечанию Маркса, в технике мы видим „активное отношение человека к природе". Но активность может быть и бессознательной, какую мы видим в чисто инстинктивной деятельности, представляющей лишь дальнейшее усложнение сложных рефлексов, т. е. двигательных реакций, следующих за чувственными раздражениями. Такая активность еще немногим отличается от пассивности. Насекомое, собирающее запасы пищи для своего потомства, которого они даже никогда не увидят, и о котором не может иметь никакого представления, пассивно по отношению к неведомой ему цели, оно активно лишь в выборе некоторых второстепенных деталей. В технической деятельности человека сознательная активность ни в чем так не выражается, как в том, что эта деятельность имеет не непосредственный, а, выражаясь неуклюжим, но употребительным в философии термином, „опосредствованный" характер. Ударив или схватив предмет не непосредственно, а при помощи заранее подготовленного орудия, я тем самым проявляю уже не простую органическую реакцию, какую можно порою видеть в судорожном схватывании когтями или зубами, а сознание причинной связи между моей деятельностью и ожидаемым результатом.

Упомянутый уже выше писатель Нуаре привел ряд остроумных доводов, показывающих, что техническая деятельность человека, пользующегося орудиями, играла важную роль в самом развитии понятия причинности и понятия об объективном мире. Действуя при помощи орудия, человек научается рассматривать движение само по себе, как процесс, отдельный от наших субъективных состояний, а причинение движения является простейшей и нагляднейшей схемой всякого вообще причинения. Когда камень попадает в цель или брошенная палка сбивает плоды, мы наглядно видим „действие" одного предмета на другой и отличаем это действие от нашего собственного усилия, понадобившегося для метания камня и палки, тогда как одно наблюдение над независимыми от нашей деятельности явлениями природы, например над движением предметов от влияния ветра или потока, скорее способно запутать мысль, внушая антропоморфические представления о природных деятелях, которым грубый ум приписывает мысль, чувство и волю.

Какое влияние оказывает техническая деятельность человека на развитие его логического мышления, об этом можно было бы написать целое обширное исследование. Здесь следует, однако, заметить, что приведенное уже мнение, будто техника предшествовала логике в том смысле, что само логическое мышление создалось из технической деятельности, такое мнение следует считать преувеличенным. Наоборот, техника едва ли когда либо вступила бы хотя в первую стадию своего развития, если бы не была подготовлена некоторой хотя бы очень грубой логикой. Простейшие логические процессы несомненно свойственны уже высшим животным. История языка также показывает, что основные логические функции выработались непосредственно из органических функций, предшествующих технике. Так например большинство слов, характеризующих логическое мышление, указывают или на деятельность руки, или же на деятельность чувства зрения. Достаточно напомнить такие слова, как понятие (сравн. поймать), немецкое Begriff от greifeti (схватывать).

Связь мышления с органической деятельностью иногда пытались доказать еще тем, что утверждали, будто мысль невозможна без словесной (членораздельной) речи, т. е. без выражения мысли с помощью особой физиологической деятельности голосовых органов. Это мнение, бесспорно, ошибочно, и такая защита только испортила бы наше дело. Только если обобщить понятие о речи до такой степени, чтобы включить в нее знаки, жесты, мимику и нечленораздельные звуки, только тогда можно будет сказать, что всякая мысль стремится к символизированию помощью внешних знаков. Этими знаками могут быть и непосредственные двигательные реакции, вроде той, когда человек, которому пришла мысль взять палку, безмолвно берет ее. Но и такая реакция может остаться скрытой, не перейти в действие, в чем каждый может убедиться над самим собою. Если бы мы выполняли в действительности всякую мысль, приходящую нам в голову, то едва ли не большая часть людей попала бы в разряд сумасшедших, так как нередко у самого здравомыслящего человека мелькают нелепейшие мысли, которые он, однако, воздерживается осуществлять.

Итак, мысль не необходимо является в том или ином внешнем выражении, но может произвести и скрытое стремление и такие стремления играют очень важную роль во всей нашей деятельности. Выражаются ли наши стремления в каком либо особом состоянии нашей нервной системы, этот вопрос здесь нас вовсе не касается, так как я пока вообще не затрагиваю вопроса об отношении между психическими и физиологическими процессами. Для меня важно отметить лишь то обстоятельство, что при общем учете нашей душевной активности важно принимать во внимание не только те внешние деятельности, которые сопровождают те или иныя мысли и чувства или же следуют непосредственно за ними, но и те скрытые, неявные стремления и напряжения, которые обнаруживают свое действие внешним образом лишь в отдаленных последствиях. Это обстоятельство в значительной мере затрудняет изучение связи между нашими мыслями и чувствами с одной стороны и нашими внешними деятельностями с другой, а потому усложняет и правильную оценку сознательной активности и личного творчества человека. С этим вопросом тесно связан и модный когда-то, но теперь быть может чересчур отступивший на задний план вопрос о бессознательном. Многие из так называемых бессознательных деятельностей оказываются, на самом деле. результатами скрытых, неявных или явно, но не вполне бесследно прошедших сознательных деятельностей. Последнее мы наблюдаем например во всех случаях так называемого вторичного автоматизма. Вам, как хорошей музыкантше, уже не памятно то время, когда Вы относились к каждому удару вашего пальца о клавишу совершенно сознательно. Скрытая энергия сознания играет огромную роль в так называемом бессознательном творчестве, теория которого совершенно напрасно загромождена метафизическим и фантазиями, вроде тех, какие можно вычитать в сочинениях Гартманна.

Итак творчество и я могу теперь добавить еще главным образом сознательное творчество, могущее, как только что замечено, быть иногда в скрытой форме таков исходный пункт, к которому нам постоянно придется возвращаться. На первый раз я постараюсь показать, какую роль играет творчество во всех познавательных способностях и актах человека. Мы убедимся, что человек является до некоторой степени творцом всего того мира, который его окружает, точно также, как и своего собственного „внутреннего" мира.

Здесь также в самом начале необходимо предупредить возможность крупного недоразумения. Ни внешний, ни внутренний мир не есть ни „призрак" моей фантазии, не только „мое представление". И положение, которое я намерен здесь отстаивать, вовсе не имеет характера „мечтательного идеализма".

Все мировоззрение каждого человека составляет в значительной мере результат его собственной деятельности и оно тем более ценно, чем более самостоятельности обнаруживается в этой деятельности, но это положение я распространяю даже на наши элементарнейшие представления, действительную ценность из них имеют для нас лишь те, которые или выработаны, или по крайней мере переработаны нами самостоятельно. В этом смысле я и говорю, что мир для нас таков, каким мы его сами для себя делаем.

Я не стану забегать вперед и обсуждать здесь вопрос об отношении между знаниями и верованиями, который составить предмет особого письма. Однако уже здесь могу заметить, что исходная точка зрения, которой я здесь придерживаюсь, уже определяет отношение, которое мною будет усвоено по отношению к верованиям, традициям, всем тем сторонам нашей психической деятельности, которые характеризуются, главным образом, своей пассивностью. В то время как научные и моральные убеждения человека вырабатываются путем размышления, борьбы, непосредственной практической деятельности, верования, в настоящем смысле этого слова, принимаются пассивно. Уверовать значит подчинить себя известному авторитету, отказаться от активного критического отношения к предмету веры. Всякая попытка отожествить веру со знанием является, поэтому, мертворожденною. Эти утверждения, высказанные здесь, но пока еще не доказанные, я беру на себя обязанность доказать впоследствии. Это тем более будет важно, что многие писатели, как например Олле Лаприон во Франции и кн. С. Трубецкой в России, держатся как раз противоположного мнения, пытаясь доказать, что во всяком, даже научном знании, по необходимости заключен элемент, ничем не отличающийся от веры. Писатели этого направления убеждены даже в том, что самое существование внешнего мира держится исключительно на вере, остается изумиться тому, что не все из них решаются распространить тоже заключение и на мир внутренний, достоверность которого, с защищаемой мною точки зрения, нисколько не выше (хотя и не ниже) достоверности существования внешнего мира. На самом деле, Вы увидите, что с точки зрения теории творчества, как внешний, так и внутренний мир познаются одинаково из нашей самодеятельности, оба в одинаковом смысле являются продуктом нашего личного творчества, нашей работы над собою и над окружающим.

Все предметы внешнего мира представляются нам не иначе, как в пространстве и времени. Но что такое пространство и время, как не особые способы связывать между собою отрывочные явления? Показания наших чувств дали бы совершенно хаотическою массу впечатлений, если бы мы не обладали способностью сочетать их в связные группы или ряды, расположенные по совместному существованию (т. е. в пространстве), или же в отношении последовательности (т. е. во времени). Эта связующая способность нашего сознания, т. е. известный процесс связывания материала, доставляемая ощущениями, и есть то, что Кант назвал формами чувственного созерцания. Он был прав в том отношении, что ни пространство, ни время не какие либо вещи и не что-либо от нас независимое и якобы присущее вещам самим в себе. Пространство и время, действительно, находятся в „мыслящем субъекте", а не в объектах, все попытки опровергнуть это положение Канта и показать, что существуют пространство и время, представляющие свойства самих вещей, или даже, что существует некое абсолютное пространство и абсолютное время, независимое от наполняющих их вещей и событий, эти попытки показывают лишь недостаточное понимание доводов Канта. Уничтожьте мысль, устраните все мыслящие и чувствующие существа и что останется от пространства и времени? Связь во времени и в пространстве есть та связь, под которою явления чувственного мира представляются нам, т. е. мыслящим и чувствующим существам, а потому мы вовсе не в состоянии судить о том, в какой связи „представлялось бы" все в мире, если бы никаких чувствующих и мыслящих существ в нем не находилось. Могут ли например, раскаленные частицы солнца представлять себе существование свое собственное и других вещей в пространственном распределении или времен ном течении? Это вопрос, настолько же праздный и нелепый, как и тот, могут ли частицы камня ощущать красный цвет. Приписывая особенности человеческого представления, ощущения и воли предметам, так мало похожим на человека, мы пускаемся в область логической „возможности" в которой дозволительно все.

Недостаток учения Канта о пространстве и времени, как „формах нашего чувственного созерцания", следует видеть никак не в том, что составляет, наоборот, крупную заслугу этого мыслителя, т. е. не в том, что Кант утверждал субъективность времени и пространства, а в том, что он недостаточно подчеркнул активность, обнаруживаемую психикой при расположении материалов, доставляемых чувственным миром, как во времени, так и в пространстве. Самое выражение „формы", употребленное Кантом, показывает, что он рассматривал пространство и время как бы некоторый готовый уже, заранее данные связи, в которые потом укладывается чувственный материал, тогда как на самом деле связывание в пространстве и во времени отрывочных материалов, данных ощущениями, представляет не пассивное усвоение формы, а активную ее выработку, так что можно сказать, что форма всякий раз создается вновь, в самом процессе формирования. Отсюда вся относительность пространственных и временных форм. Когда, например, человек, непривычный к горным пейзажам, впервые приезжает в Швейцарию, то, как Вы знаете, он совершенно неверно оценивает и расстояния и размеры видимых в отдалении гор. Точно также, находясь в одних обстоятельствах, мы совершенно иначе оцениваем связь во времени, чем при других обстоятельствах. Так, если Вам приходится где-либо в захолустье ожидать при пересадке прибытия поезда, в особенности если для Вас важно или интересно попасть скорее к месту назначения, то иногда пять минуть ожидания кажутся Вам целым часом. У стариков перспектива прошлого времени часто до того извращается, что события детства или ранней молодости представляются им живее, чем то, что было несколько дней тому назад. Всем известно также, как сбивчивы представления о течении времени у маленьких детей, которые не на словах только, а и на деле, не могут ясно различить „вчера" от „завтра", ожидаемого в будущем от воспоминаемого в прошедшем. Все это показывает, что ни пространство, ни время не представляют каких -либо готовых, заранее отлитых форм, в которые затем размещается чувственный материал, но являются связями, вырабатываемыми в самых актах чувственного восприятия и логического мышления, почему и характер этих „форм" или лучше связей, оказывается крайне изменчивым и в значительной мере обусловленным самым связываемым материалом. Вместе с тем ясно, что, по нашей теории, активность в познании начинается гораздо раньше, чем ее усматривает Кант, который признает активность в логическом мышлении, но слишком мало обращает на нее внимания при исследовании чувственных восприятий, где он усматривает, главным образом, лишь пассивный элемент.

Боюсь, что все сказанное мною покажется вам недостаточно развитым. Но от вступительных замечаний трудно ожидать большой убедительности. Целью моего настоящего письма было лишь предварительное введение в ту область, в которой нам теперь придется заняться подробным топографическим исследованием.

М. Филиппов.